佐賀県川上峡(かわかみきょう)の名物「白玉饅頭(しらたままんじゅう)」!

もっちりとした食感と歯切れの良さが特徴的なお饅頭で、

川上峡では3軒のお店(「吉野屋・池の家・ときわ家」)が、白玉饅頭を作られているそうですよ。

この記事では、

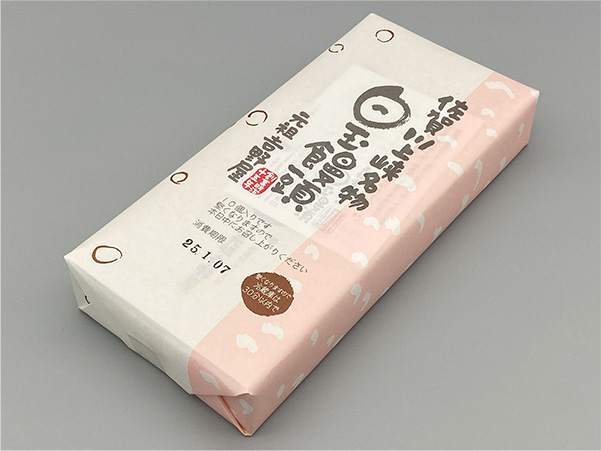

お取り寄せできる「吉野屋」の白玉饅頭を紹介しているので、

ぜひ参考にしてみてください。

川上峡名物「白玉饅頭」

生地に小豆餡を入れて作られている白玉饅頭は、

歯切れの良いもちもちとした食感と、上品な甘さを楽しめるお饅頭です。

名前からして白玉粉で作られているお饅頭かな?と想像してしまいますが、

白玉粉ではなく、

自家製米を粉にした米粉を使用するのが特徴なんだとか。

基本的な材料は米・水・小豆・砂糖といったシンプルな材料で作られています。

白玉饅頭由来

白玉饅頭の由来は、

神功皇后(じんぐうこうごう)の妹である與止日女(よどひめ)が川上神社に参られた際に献上されたひな菓子で、

「この様に白く玉のような子供を授かりたいものだ」

と言われたことから白玉饅頭と名付けられたと言われています。

元祖吉野屋

白玉饅頭元祖吉野屋は、明治15年(1882年)に創業された歴史あるお店。

佐賀市で材木業を営んでいた初代吉村清兵衛が、避暑地としてにぎわっていた川上峡を見て、多くの人たちに何か喜んでもらえる商売がないかと考えました。

そこで、

お祭りやお祝い事用として地元に伝わっていた「まんじゅう」を白玉饅頭として売り出したのがはじまりです。

創業明治15年より変わらぬ製法で作られており、添加物・保存料は使用されていないので安心して召し上がれます。

・米(うるち米):米は佐賀市の契約農家で育てられたお米

・小豆:北海道産の小豆

白玉饅頭の特徴

吉野屋の白玉饅頭作りは精米から始まる。

洗った米を石うすでついて粉にして、その粉を数回ふるい、こねて蒸す。この生地をさらについて、こねあんを入れてまるめて再度蒸すという、

二回蒸して、二回こねる手間のかかる饅頭とのこと。

白玉饅頭はもちとは違い歯切れがよくこしがあるのが特徴ですが、特に二回目のこねの作業は生地の歯切れの決め手となるそうです。

外側に味がついていないためあんこの風味を楽しめ、あんこは甘すぎず上品な味になるように作られています。

原材料名

うるち米(佐賀県産)、小豆、砂糖、食塩

食べてみた

お店で直接購入したので、消費期限は購入日まででした。

添加物・保存料などを使用されていないので仕方ないですね!

購入後2~3時間ほどたって食べましたが、まだやわらかい状態で食べれましたよー

お餅のようにもっちりとした食感ですが、もちよりも歯切れが良いので食べやすく、

オーブントースターで温めるともちもち感はなくなりますが、やわらかい白玉饅頭を食べることができます。

生地には甘みがないので、生地の中に入っているあんこの甘みを楽しむことができ、全体的に上品な甘さのお饅頭でした。(中のあんこはこしあんです!)

お店で直接購入後、白玉饅頭がかたくなった時の食べ方

かたくなったら炊飯器で5~10分くらい温めたり、

饅頭の表面を軽くぬらしてからラップをしてレンジで温めると柔らかくなるそうです。

また、

オーブントースターで焼いたり、揚げても一味違った白玉饅頭を楽しめるみたいですよ。

お取り寄せ(冷凍白玉饅頭の食べ方)

◆自然解凍

季節によっても変わりますが、室温で約1時間半〜2時間程度で食べごろの柔らかさに戻るとのことです。

◆袋から出して電子レンジで500w 1分 ( 3個目安)

霧吹きで湿らせラップをして加熱すると、より美味しく召し上がれます。

加熱しすぎるとあんこの風味がなくなり、

また、冷めると固くなるので、召し上がる直前に加熱するのがオススメ!

◆袋から出して冷凍のまま蒸し器で10分

蒸したての美味しさを味わうことができます。

◆袋から出して炊飯器の保温で15分

まとめ

以上、

川上峡名物「白玉饅頭」について紹介してきました。

白玉饅頭はあん餅のような感じですが、

あん餅と比べると歯切れがよくもっちりとした食感を楽しめる一口サイズのお饅頭になっています。

甘さも控えめで食べやすいので、

佐賀県の川上峡に行くことがあれば直接お店で購入してみてください。

また、

住んでいるところから遠いという方も、

冷凍ではありますがお取り寄せできるので、ぜひ一度食べてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました_(._.)_